兄弟走一个

2019-10-08 15:48:38

兄弟走一个

2019-10-08 15:48:38

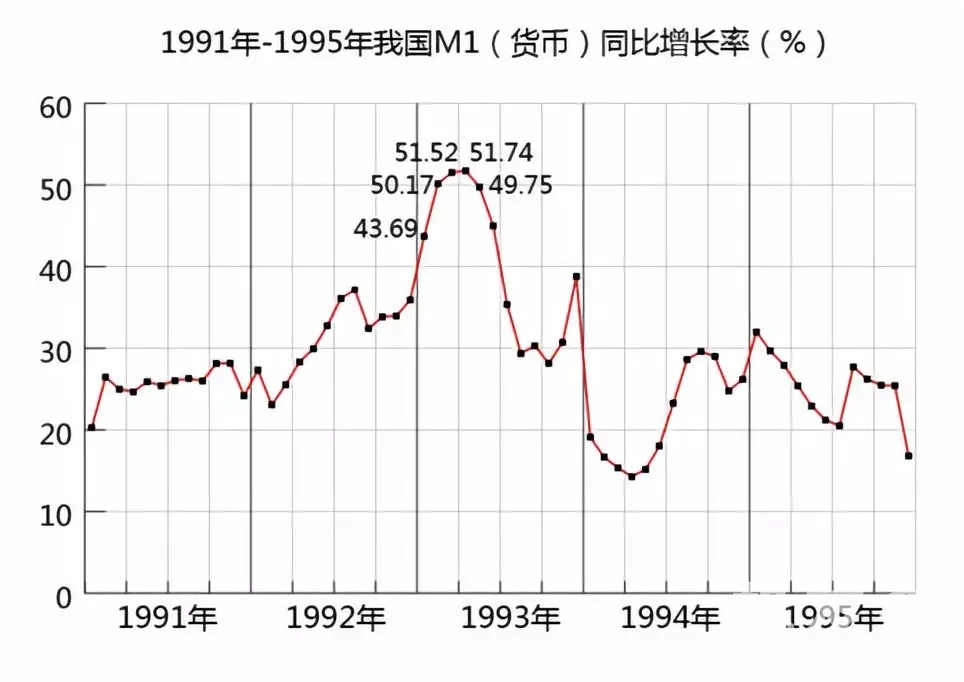

血肉长城与豆腐渣工程 1998年8月13日,湖北省荆州市乌林镇的长江大堤,一群人簇拥着一位戴眼镜的老者走在大堤上,滔天洪水近在咫尺。那个夏天,中国大地被洪水泡着,珠江告急、长江告急、松花江告急、嫩江告急,洪峰袭来,冲击着大堤,数十万军民修补着大堤,在洪峰下,人们显得如此渺小,无助,如同蚂蚁一般。 这位老者在那个夏天一直奔波在各地,从江西到湖北,泥泞的江堤上留下了他一个个脚印和一次次讲话。在江西九江察看灾情时,他的黑框眼镜上全是雨水,还坚持手持喇叭讲话。在乌林镇的江堤上,他再次举起喇叭,声嘶力竭,一句一顿的喊下:“我们要坚决地坚持到底!坚持奋战!坚持再坚持!” 坚持,再坚持,因为后面已经无路可退,再退,后面就是成千上万的灾民,就是长江沿岸的大城市。大堤不能再溃坝,数十万军民只能守住大堤,顶住洪峰。 不但是他,那一年,几乎所有的领导人都离京奔赴各地灾区。 8月13日那天,当时的国家防汛抗旱总指挥部陪同老者。在一张照片里,老者和总指挥站在大堤上,正前方就是滔滔江水,如果说抗洪是前线,那么,他们就在前线最前沿,他们的一个决定,将决定着千万人的命运。 因为8天前,湖北省委省政府报告长江水情时,提出“必要时,请求启用荆江分洪区。” 乌林镇就在分洪区,如果大堤实在守不住,那就只有炸掉堤坝。当时荆江已超过规定的分洪争取水位,舆论急切要求炸毁荆江大堤,分洪以保武汉三镇。如果炸堤分洪,分洪区将变成泽国,数十万人无家可归,而万一决口,武汉三镇将遭淹没,损失将无法计算。 炸还是不炸,决定权被授权给了总指挥。 8月16日,长江沿线暴雨如注,沙市水位44.88米,并持续上涨。总指挥再飞荆州,讨论要不要炸开大堤分流,一天后,荆江大堤上已经埋好炸药、雷管,就等总指挥一声令下。可能是老者的“三个坚持”坚定了总指挥的信心,他并没有点头分洪。 苍天保佑,他赌对了,雨停了,大堤岿然不动,分洪区保住了,武汉三镇也保住了。 20年后,当看到数据时,依旧能从数字上感受到当时灾情的惨重:受灾面积3.18亿亩,受灾人口2.23亿人,死亡3004人,倒塌房屋685万间,直接经济损失达1660亿元。另一个直到现在也没有公开的数字是:奋战在抗洪前线的军民有很多再也没有走下江堤。 他们的身体埋在了大地,灵魂留在了江堤,他们以血肉之躯保卫了人民。 也是那一次抗洪,九江大堤缺口,朱相在快艇上脸色铁青的大骂:“人命关天,百年大计,千秋大业,竟然搞出这样的豆腐渣工程,王八蛋工程!腐败到这种程度,怎么得了!” “豆腐渣工程,王八蛋工程”,成为那一年最热议的词汇之一。抗洪军民的舍身取义与长江大堤工程的豆腐渣,是当时我朝体制最好的注解,这也是数千年我朝历代王朝的通病。 我朝历来是一个水患严重的国家,除了大家最怕的“货币洪水”,在过去数千年,中国人都与洪水做抗争。或许,也正如魏特夫所说:为了治理水患,所以中国创造了组织严密的国家机器。中国最早的君王大禹就是因为治水有功才被推举为王。 魏特夫说:“照马克思的说法,需要由国家管理水利工程,便是亚细亚国家产生的原因。” 这句话的由来是马克思写道:“在东方,由于文明程度太低,幅员太大,不能产生自愿的联合,所以就迫切需要ZY集权的政府来干预。因此亚洲的一切政府都不能不执行一种经济职能,即举办公共工程的职能。” 某种程度上,魏特夫、马克思的视角颇有道理。古希腊、古罗马曾经热衷于修建各种气势恢宏的工程、建筑,但当它们轰然倒塌后,整个漫长的中世纪,欧洲再无宏大的工程。东土我朝文明更有延续性,无论哪个朝廷都极为重视治理大江大河,也喜欢搞大公共工程。 公共工程的好处太多,既能治理水患保境安民,在现代还能拉动GDP,公共工程需要制度做支撑,所以背后也就有了庞大的官僚系统和国有经济体系,当然,对于官员来说,公共工程也是其有操作空间敛财的机会。 在那个夏天,我朝这套体制的所有长处和劣处都被洪水冲洗得明明白白:长处是集中力量办大事,从全国各地调遣了百万军民,下死命令严防死守,人在,堤在,坚决不能后退,人民子弟兵以血肉之躯挡住江水;劣处是人命关天的江堤居然有豆腐渣工程,同时严峻的是,偌大的国家,工程机械少得可怜,面对洪峰,还要靠军民扛沙包投入,当堤坝缺口,只能束手无措。 当时有个触目惊心的数据:在抗洪期间,贵矿、成都神钢、合肥日立捐赠液压挖掘机分别为6台、4台、2台。柳工、常林、宜工、郑工捐赠装载机分别为3台、4台、4台、4台,厦工捐赠推土机、装载机各1台,合叉捐赠叉车10台等。 这不能怪它们,它们已经尽力了,那一年,即使合资企业的合肥日立及小松山,推土机的年产量也就1000台、600台。 机械工业的落后,就需要军民用生命去面对洪水,惨重的教训,并未随着洪峰的过去而被那位老者和朱相所遗忘。洪水虽然过去了,下一次是什么时候?下一次,还是要靠军民用血肉填进去吗? 我朝过去计划经济体制里,对所有产业都有个计划和定位,任何产业的定位和国有投资计划,都取决于长官以及主管部门的预判,其中对机械工业的定位,在“六五”是“一般产业”,到了1985年“七五”的时候已经被定为“夕阳产业”,在1990年开始的八五规划中,国家对其投资额仅占全国固定资产投资总额的0.65%。 现在回头看,“六五”、“七五”、“八五”的规划都误判了,在那计划经济思维浓厚的规划里,国有机械工业企业投资不足,技术实力差,无法提供堪用的工程机械。如果靠国家基于战略误判的规划,继续以纯国资去经营这个行业,那么,很可能,后来的我朝还是需要用军民的人肉去抗击洪水。 货币洪水与金融创新 1998年9月4日,戴眼镜的老者在九江市宣布:抗洪抢险斗争已经取得决定性的伟大胜利。 洪水退去,人们还没来得及喜悦,就需要在满目疮痍的大地上重建家园,而当时我朝大地上另一场洪水也才刚刚退去,经济内忧外患。 那场洪水就是货币洪水。 为了对冲1989-1990年的经济下滑以及拉动经济,从1991年起我朝央行开足马力印钞,当时我朝金融系统还没有现在那么多眼花缭乱的创新,货币发行机制和信用机制简单粗暴,那就是印钱,投放现金,鼓励银行放贷。

货币超发固然是给经济打了鸡血,将GDP增速从1990年的3.9%的泥潭中拉出来,到1991年GDP增速猛烈反弹到9.3%,1992年GDP创14.2%新高,到通胀的末期仍达到9.9%。我朝有个特点,上头鼓励的事情,如果各级能从中渔利,那么大家就快马加鞭层层加码迅速把规模做大。在国家开动印钞机后,各地银行也成了各级衙门的提款机,各种工程上马,工业园遍布全国,经济一下子就过热。 当时我朝房地产市场还没现在发达,虽然也局部过热但承接不了所有货币洪水,结果是物价高企。 一个很直观的数据是:1993年,北京市职工月工资平均是376块,1994年北京市职工平均月工资545块,而猪肉价格从1993年12月的每公斤7.52块,到1994年底涨到了每公斤13块。也就是说,1993年,北京工人的工资一个月能买100斤猪肉,而到1994年只能买82斤。 1994年的年CPI创下了24.1%的记录,收入增速远远赶不上膨胀。

当然,1993年当时还是副相的朱老板就铁腕整治通胀,让银行行长们去收紧信贷和追回贷款,不然就要掉脑袋,并且派出督查组巡视各地,狠狠踩了急刹车。 可是,通胀是有惯性和记忆的,猛烈的通胀下,人们的反应一般是:抢购商品,高息把钱借出去保值。 所以,当时是抢购彩电以及股票,同时金融机构如雨后春笋般崛起,吸储利率节节攀升,全民借贷热。股票这东西,不用说了,每轮股疯后一定是股指暴跌,韭菜财富被洗劫,毕竟股市不是核心资产。而历来我朝的货币洪水都伴随着“金融创新”,在1990年代初的通胀大背景下,有两大事件格外引人注目:一是农村合作基金会;二是“327国债事件”。 “金融压抑”似乎是评论我朝金融体制的万能词汇,它可以指我朝金融机构供给不足,国有金融机构占据了太多份额和资源,差别信贷政策导致民企融资难融资贵,老百姓不得不忍受银行系统的利差压榨,也可以指我朝金融改革创新不够。 可是,纵观我朝1978年后,金融开放确是一件很有趣的事情:每一轮放开,最后都是一地鸡毛。 在过去很长一段时间里,我朝农村不仅需要缴纳公粮哺育城市,农村“剩余劳动力”还是珠三角加工业的人力来源,农民的存款也是通过银行系统投向资金回报率更高的城市,农村地区输出粮食、人口、资金,简直政策工具的蓄水池。 1990年代初期那一轮货币洪水期间,为了解决农村地区农户融资难以及盘活集体资金,减轻农行的信贷压力,1991年11月,十三届八中全会《决定》要求,各地要继续办好农村合作基金会。同年12月,农业部发出了《关于加强农村合作基金会规范化、制度化建设若干问题的通知》,再次吹响农村金融创新、金融支持的号角。 鼓励结果是,到1992年底,我朝农村合作基金会为主要形式的农村合作金融组织,乡镇一级1.74万个,村一级11.25万个,分别占乡镇总数的36.7%和村总数的15.4%,共筹集资金164.9亿元。看上去不多,但做个对比的是,那一年,全国农民平均年收入是570元。 当时,这类农村合作基金会压根没什么监管,就跟现在的PtoP一样,比PtoP更麻烦的是,农村合作基金会本意是被规定为合作互助机构,农民兄弟凑钱给自己放贷,可在实践中却成了高息揽储的类银行,还没有资本金监管没有拨备也没有流动性管理更没有风控,从农民手里吸收了毕生的血汗钱,内控也算了,地方领导甚至基金会一把手的一句话,就能把钱投出去,不知不觉,不用公开。 更为糟糕的是,分税制改革后,基层政府税收收入少了,但事情却更多了,开支不断增加,那时候又没有卖地收入,要花钱只能靠借,甚至有些基层政府需要借高利贷发工资,结果是各种借贷不断攀升。据1997年农业部对7省的调查,乡级政府平均负债约200万。到1999年全国乡镇负债超过300亿。 为了解决地方财政危机,一些地方除了强行让农民交纳各种税费、乱摊派、借高利贷,还有就是把手伸向了基金会,本来应该是农民自发组织的互助机构,在变成类银行后,最后变成了乡镇政府的提款机,它们派人担任领导,用各种方式将农民毕生的积蓄洗入财政以及自己的腰包。 但在当时农民兄弟眼里,政府派人来当基金会领导也是件好事情,说明国家承认,说明基金会是国家体制的一部分。用翔哥的话来说,就是被纳入国家广义信用了。一旦被纳入国家广义信用,那就麻烦了,那就意味着:1、规模将快速扩张;2、坏账和不良将攀升;3、国家必须兜底。 当时的规模和最后的坏账到了什么程度呢?从后来严厉整治的河北省玉田县这个例子可以管中窥豹,到1999年通过对该县的基金会清产核资和资产确认才发现:全县22个基金会共认定总资产39347万元,总负债65302万元,资债相抵亏款总额25955万元。其他各县的情况基本类似,资不抵债,基金会亏空巨大。 一个县如此,全国的情况就可想而知了。 如果货币洪水还继续,那么一切窟窿都能被继续掩盖,在1992-1996年那轮大通胀下,所有的坏账和不良都被“隐藏”了起来。直到1997年,上头发现形势不对,收缩货币,并且出政策强力整治,众所周知的是,我朝体制下,一旦决定货币和政策双从紧,那就实很猛烈很迅速的,就跟现在一样,但关紧货币供应总闸门以及各种信贷通道,就意味着——有单位要暴雷了。 1997年11月,上头决定全面整顿农村合作基金会,政策突然趋紧,农村合作基金会的所有矛盾突然表面化。以前农民以为基金会的头头脑脑都是政府派来的,有政府背景,是国家的一部分,无论利息多高都不担心,也不关心当家人把钱投到哪了。随着信用收缩,各地开始出现兑付困难,陆续出现宣布关闭的事情,恐慌随即传染扩散,为了保住毕生积蓄,农民纷纷去提款,四川、河北等地出现了较大规模的挤兑风波,任何金融机构都无法承受挤兑,尤其是基金会没有央行作为最终贷款人,也没有现在的存款保险制度,挤兑加速了基金会倒闭,恐慌和愤怒之下,最终酿成了Q体性事件。 本来如果是纯互助机构,那就清盘得了,可最终异化为地方提款机的类银行,那就不得不地方出头来处理,否则就是动摇那啥的。解决办法,让农民兄弟们接受“债转股”肯定不行,只能是“谁掏空谁负责”,各级想办法补充资本金、追回借款,优质的归并农村信用社,劣质的强制清盘关闭或自行清盘,以财政担保承诺按年逐步向农民兄弟还钱。 但财政实在没钱,怎么办?部分地区也是有高招:增加摊派提留,向农民转嫁债务负担。就是增加广义税负,向辖区所有农户增税来还欠他们的钱,左手倒右手。 这招是不是很高明?是不是很眼熟? 觉得眼熟就对了。 谈到这,已经很长了,“327国债”事件就算了,往后有时间再谈。农村金融创新尚且如此,国有正规金融也好不到哪去。 就在农村被洪水、通胀、基金会倒闭潮反复洗劫时,一场更大的“洪水”已经冲到了我朝的家门口。 金融危机与真改革 那就亚洲金融危机。 这场危机发源于泰国,以雷霆之势席卷整个西太平洋,曾经的“四小虎”、“四小龙”以及我朝都风雨飘摇。当时东南亚惨到什么程度? 我们可以从泰国GDP增速这个深深的V字型缺口以及外汇储备断崖跳水的可以看出:

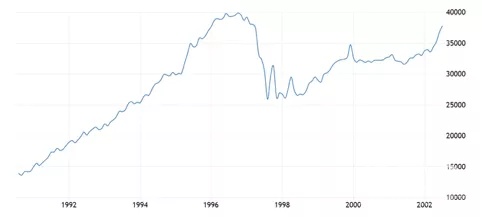

泰国曾经是联系汇率,也就是将泰铢与美元以固定汇率挂钩,在1997年前,大量的热钱涌入泰国,GDP增速和外储节节攀升,泰国等东南亚国家的经济奇迹没有什么秘密:发达国家产业转移、举债搞建设。受益于欧美转移来的贸易加工业以及日本的“雁行发展”,东南亚的工业起步,人均GDP快速攀升,泰国一度达到美国的10%,马来西亚也是,其实最盛的时候,马哈蒂尔还曾得意洋洋创造了个“亚洲价值观”的概念,仿佛当时东南亚的经济奇迹是他们领导有方,可以当其他国家的老师了。 但盛世的背后,是资产价格暴涨,房地产暴热,银行信贷流入地产。1990-1996年,东南亚的房地产投资火爆,从账面上看,1996年印尼、马来西亚、菲律宾、泰国四国对房地产的贷款占全部银行贷款的23%,真实数字更高。并且,当时东南亚的银行系统是权贵以及圈子里的人特许经营。东南亚的大亨们拿到银行牌照后,并没有什么监管,毫不客气把储户的钱当作自己的,“自融”都是客气的,直接搬运到自家的项目里。 由于资本项目开放,热钱可以快进快出,1993年大量国外资金流入,使资本总额在一年内增加了约25倍,对此,东南亚的官僚们也是自满,并不认为这是什么问题。 到危机前,东南亚各国的银行系统其实早就被掏空。形势更严峻的是,我朝从1990年起就将官方汇率与“市场汇率”并轨,逐渐贬值,到1994年贬值到1美元兑8.2人民币,一下子获得巨大的出口优势,抢了东南亚国家的生意,东南亚国家的出口贸易遭受打击,经常账户赤字逐渐攀升,到危机前,以泰国为例,经常账户赤字占GDP的8.1%。

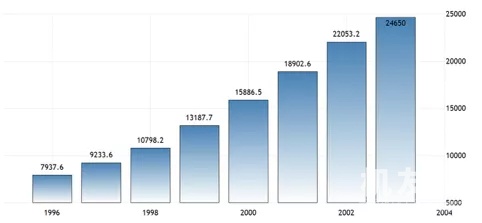

当时亚洲各国的银行系统、政府、企业普遍借债,银行系统从国外借来低利率的钱,投放到信贷市场赚利差,政府则是有钱不借就是王八蛋。结果是债台高筑,1996年,泰国外债规模高达到900亿美元,较90年代初上升了4倍,韩国、印尼的外债规模在1000亿美元左右,如果都是长期外债还好,相反,外债结构里短期债务比例过大,占20%以上,而这些国家的外汇储备仅有100-300亿美元,应对短期外债就显得力不从心。 所以,表面上看东南亚金融危机是索罗斯等金融大鳄的袭击,其实是祸起萧墙,苍蝇不过是叮了一个臭鸡蛋而已,在危机爆发前,整个东南亚乃至韩国、香港、台湾等经济体都已经把自己绑到了行刑台上。 1997年泰国再也扛不起固定汇率,再扛下去外汇储备就将消耗殆尽,7月2日泰国宣布放弃联系汇率制,泰铢一下子爆跌46%,通胀率蹦到了7.7%,到1998年又上涨了8.6%,泰铢对内对外都大幅贬值,GDP增长-13%,以货币衡量,经济总量腰斩。印尼、马来西亚、菲律宾等国货币贬值幅度也在10%-40%,通胀严重,其中印尼1998年1月通胀率18.48%。 在汇率暴跌的情况下,银行、企业、政府要偿还外债就变得不可能,相当于债务压力加重了一倍。银行系统丧失流动性,不但无法兑付,甚至早已经资不抵债。愤怒的储户这才发现,他们毕生的血汗钱早已经被银行的老板们挥霍一空,投出去的钱再也不可能追回。那些曾风光无限的商业巨子们一下子露出了骗子、老赖的原型——拥有银行的掏空银行,拿到银行贷款的,干脆宣布不还了。 马来西亚总理马哈蒂尔曾经大骂索罗斯:“我们花了40年建立起来的经济体系,一下子就被这个有钱人给搞垮了。” 这还真是骂错人了。 当时东南亚的惨状,绝大部分都是咎由自取,国家在马哈蒂尔、苏哈托等人手里玩残,最后怎么就怪了那个拆穿的人,人家不过是按市场规则办事,随便赚到了钱。 在危机中,政客们大骂索罗斯号召国民共克艰难,可他们的身体都是诚实。金融危机后,里昂证券根据银行业的资料信息,估计大约有2000亿美元的印尼资金存在了新加坡银行,而印尼的国内生产总值也只有3500亿美元。也就是说,有权有钱的先逃的,甚至印尼央行拯救银行业的资金,也被大亨们想办法兑成外币转移到了国外。 东南亚风雨飘扬的时候,我朝情况也不容乐观。此前经济过热,强力整治猛烈刹车后,经济一下子从通胀进入通缩,1997年第四季度我朝GDP增速下滑到9.2%的增速,叠加受金融危机的影响,1998年上半年仅有7%。 也幸好我朝当时的外债规模并不大,并且还有朱相的宝贝疙瘩上千亿美元的外储在顶着,危机并未像东南亚诸国那样严重。我朝的幸运之处在于: 1、货币提前贬值,早在1994年贬值到位,不但抢了东南亚诸国的生意,汇率并轨提前早早释放了贬值压力,否则以之前高高在上的官方汇率,手头那点外储也不够的; 2、朱相的宝贝疙瘩外储。外储这东西纯粹从经济学的角度来看,不过是满足债务、贸易结算的等价物而已,但其实对所有发展中国家而言,外储某种程度上是本国货币发行的准备金,美元是有信用的真金白银,央行被操纵在手里的各国发展中国家,发行的法币经常被自己搞到通货膨胀严重一文不值,所以你没有美元,谁也不敢持有你的法币,外储越多,你发的法币才更有说服力; 3、1997年前之前就强力整顿金融系统,遏制信贷规模,经济急刹车。 但即便如此,1998年仍然是我朝经济极为严峻的一年。有这么几个情况: 国企亏损严重:1997年年底,全国31个省市区的国有及国有控股工业企业里,12个省区市净亏损。纺织、煤炭、有色、军工、建材全行业亏损。其中煤炭行业的国有大中型企业170户,盈利企业108户,亏损企业62户,行业总利润不过4亿元。国有独立核算工业企业中,亏损企业的亏损额831亿元,盈亏相抵后,实现利润只有428亿元。 银行业技术上破产:1998年,国有商业银行不良贷款率达33%,其中四大国有银行在1997年年底,不良贷款比例为28.66%,到了1998年9月上升到31.38%。 产能过剩与库存严重:六成以上的企业生产资料供过于求;加工工业1/3的企业产能利用率不足50%;38万户独立核算工业企业的产成品资金占用超过6000亿。 你可以从GDP增长率上直接感受到抽掉货币洪水以及外部冲击对经济的影响:

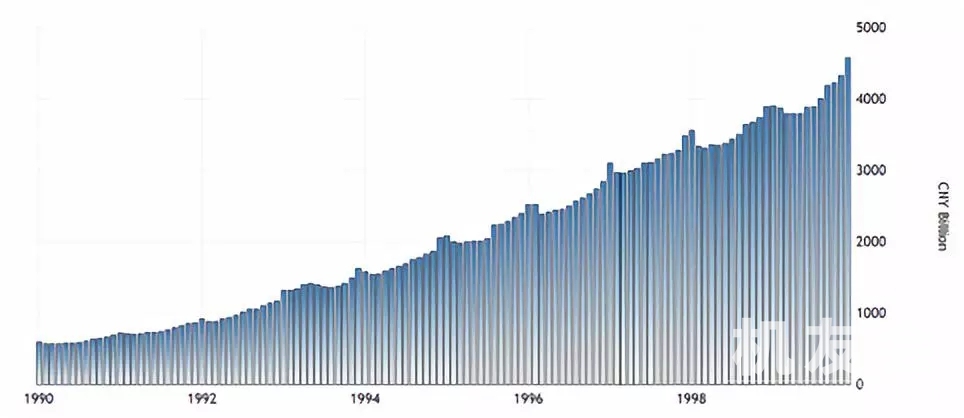

是的,用一句话总结就是:告别了高速增长,国企亏损严重,银行不良率攀升,库存严重,外部环境恶劣。 是不是觉得很耳熟? 那一年,最热门的经济词汇是“保8”,也就是GDP增速能否到8%。8%之所以重要,是因为有关部门认为只有GDP增速高于8%,才能充分就业,只有保证就业,才能保持稳定。 而当时的我朝经济,政策空间也并不大,某种程度上跟今天很像: (1)历经数年的高通胀刚刚被遏制,再也不敢轻易启动宽松货币和信贷政策; (2)银行业已经技术性破产,资本金严重不足,即使有心再启动信贷宽松,银行系统也缺少资本金,无法再扩张信用; (3)亚洲金融风暴愈演愈烈,即使之前贬值,人民币汇率还是承受极大压力,贬值是有利于出口,但是将极大动摇信心。 那一年,朱相做了几件颇有魄力的事情: 1、简政放权 国家机构大改革,原电力工业部、煤炭工业部、冶金工业部、机械工业部、电子工业部、化学工业部、国内贸易部、邮电部等部委被撤并,职能转变。在过去体制里,这些工业部委既是相关产业的监管者,又是相关国有企业的“娘家”,负责这些行业生产计划的制定、规划和指导。而根据国办发[1998]57号文件,确立了政企分开、权力下放、权责一致的原则,这些部委不再直接干预企业的经营。 现在人们已经很难理解那份文件的分量,那一年,还密集下发了多份体制改革的文件,所有的指向都是:放权。让国有企业更自主经营,政企分离。这标志着原来的计划经济模式被进一步改革。 2、“供给侧改革”去产能 由于1991年到1996年的经济过热,全国各行业都出现了产能过剩,到1996年全国彩电产能3000万台,市场容量不过2000万台,电冰箱、汽车的生产能力也闲置三分之一到三分之二。这是我朝特色,产能扩张不过是信贷扩张的表象,在1991-1996年那波大通胀里,大量信贷被各级政府拿去支持了辖区企业的扩张,廉价的信贷吹起了产能泡沫,而当时的老百姓未必有钱买得起。 所以,去产能总是在信贷收紧后进行,去产能某种意义上是信贷紧缩下收拾不良资产,以压缩产能稳住价格避免出现债务危机感染到银行。 首当其冲的是对煤炭、纺织业等上游产业实施去产能,以出口大户纺织业为例,1998年初发布了《XXX关于纺织工业深化改革调整结构解困扭亏工作有关问题的通知》,正式提出改革目标:从1998年起,用3年左右时间压缩淘汰落后棉纺锭1000万锭,分流安置下岗职工120万人,提出到2000年实现全行业扭亏为盈。 3、国企改革 伴随去产能而来的是,全行业的下岗潮。大量国企被关停,职工下岗。在此之前,国企-国有银行-财政-发改形成的自循环圈里,国企获得财政拨款,就连银行信贷某种程度上也可以视为软约束的流动性支持。而当时的财政已经无法支持低效率的国企。 不是国企经营得好不好,倘若还是全国一盘棋的计划经济,那么这都不是问题,因为无法“发现价格”,也就无法核算盈亏。但市场经济逐渐兴起,“价格”被发现,诸多国企只能靠财政输血,再也不堪重负。那一波下岗潮太惨烈,根据《中国统计年鉴》的资料,我朝原有国有企业的职工1.1亿人,到1998年国有企业职工人数为5200万人,集体企业原有4000万员工,1998年后为1000多万,合计分流和下岗近8000多万人。 其中的惨烈远远不是一首《从头再来》可以唱进的。国家以8千万职工以及背后的家庭,换来了财政负担大大减轻以及经济轻装上阵。功过是非,不评论。 4、重整银行系统 最大的举措是补充资本金,防范各级衙门直接把银行当提款机。这个上周公号提到过,翻回去看即可,不再赘述。 5、资本管制 这个也不用多说,当时的强制结汇以及资本管制下,即使在国内通胀洪水滔天的时候,汇率也能有序贬值,而没有出现资本大幅出逃的情况。 6、积极财政 为了应对外部冲击,以及紧缩导致的通缩,我朝启动了积极财政,民众没钱消费了,要扩大内需,那就实施大规模基建。 在1998年那一轮积极财政最直接的观感就是财政赤字:1998年的赤字是980亿元,到1999年是1797亿,2002年到2098亿元,财政赤字占GDP的比重从1998年的1.14%提高到2002年的2.6%。政府支出不断扩大:

主要投放是:(1)农林水利建设,1998年水利建设投资达到358亿元。那年夏天的洪水教训太深刻,所以重点投资了大江大河防洪水利工程,长江、黄河中上游水土保持工程;(2)交通通信建设;(3)城市基础设施建设;(4)城乡电网改造;(5)国家直属储备粮库建设。 积极财政以大基建拉动经济的结果是,曾经被视为“夕阳产业”的工程机械行业迎来大发展,1999年上半年国内工程建设机械市场特别是筑养路机械市场出现前所未有的火爆景象,全行业工业总产值比1998年增长19%,并多年保持高速增长。 从此以后,你越来越少看到抗洪需要百万人去扛沙包了。 7、加大开放,引进外资,鼓励民企发展 在国企下岗潮的时候,由于简政放权,民企意外获得了快速发展,中小企业承纳了一部分就业人口,成为我朝经济增长的主力,充满活力的民企从最辛苦最廉价的来料加工起步,逐步走到今天进入机电、装备、IT、芯片产业。 人民币汇率一直在8.2左右徘徊,虽然被美帝指责操纵汇率,但长期稳定的低汇率让我朝成为全世界尤其美国资本青睐的投资目的国,大量投资涌入,设立合资、独资企业,不但解决了大量就业,也帮助我朝培训了大量产业工人和管理人才。 8、启动房地产市场 9、与美改善关系 1997年10月26日至11月3日,戴眼镜的老者对美国进行了国事访问,这是12年来领导人第一次正式访美。访问期间,双方发表了《中美联合声明》,确立了发展面向21世纪中美关系的目标、原则和指导方针。1998年6月25日至7月3日,克林顿总统访华,双方进一步明确了面向21世纪中美关系发展的方向和框架。 两国步入了战略合作期。最重要的是,双方展开贸易谈判,美帝逐渐同意我朝加入WTO。 4年后,经过讨价还价的谈判,我朝最终加入WTO,当时很多人认为“狼来了”,结果却是更加确立了我朝“世界工厂”的地位,封死了在亚洲金融危机中复苏的东南亚诸国的产业升级之路,它们再也没能回到1997年前的盛世。1996年危机前夜,泰国人均GDP3054美元,中国大陆只有790美元左右,泰国是我朝的3.86倍,我朝当时真是穷屌丝,抗洪靠人力,出国去泰国都没钱,而今纵使算上汇率贬值预期,还是比泰国要高。 说了那么多,千言万语可以一句话总结—— 那年夏天,老者在南方鼓励军民众志成城抗击洪水,又与克林顿谈笑风生,做了一点微小的工作,为下个10年打下了坚实基础,如今所有的政策工具都是当时打造的。

[耶]